什么是增生性瘢痕?

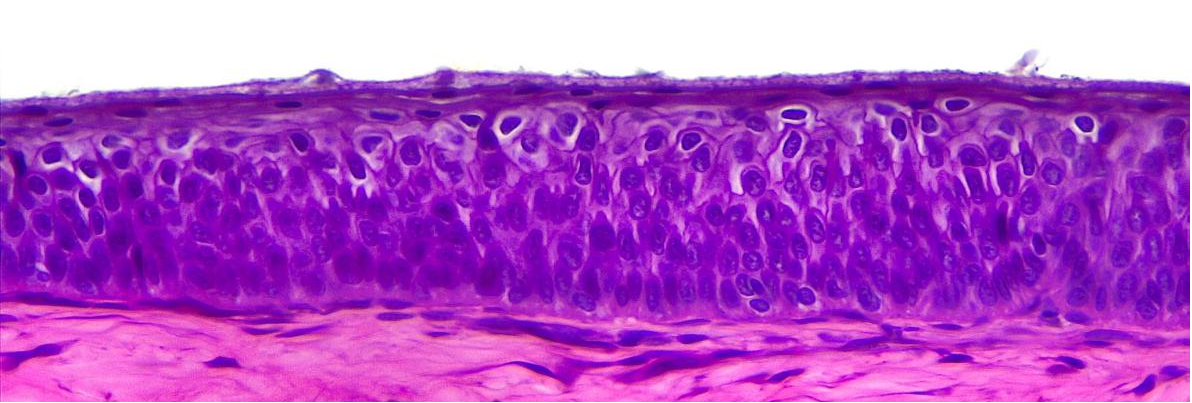

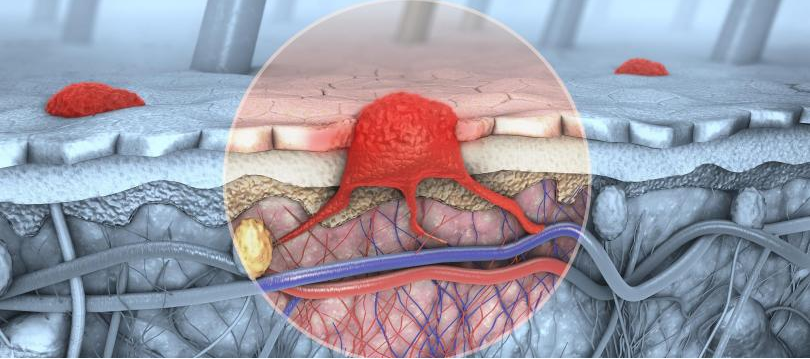

增生性瘢痕是皮肤真皮层受损后,修复过程出现异常的一种病理性瘢痕。简单来说,就是伤口愈合时,成纤维细胞过度“工作”,导致胶原蛋白沉积过多,形成了超出原始伤口范围、向周围扩张的瘢痕,与普通瘢痕相比,它的“侵略性”更强。

为什么会形成增生性瘢痕?

为什么会形成增生性瘢痕?

其形成与多种病理机制相关:

- 核心是TGF-β/Smad信号通路被激活,这一“信号开关”的异常会促使瘢痕组织过度生长;

- 肌成纤维细胞持续存在,不断合成胶原蛋白,让瘢痕难以平复;

- 肌成纤维细胞持续存在,不断合成胶原蛋白,让瘢痕难以平复;

- 细胞外基质代谢失衡,表现为Ⅲ型胶原比例升高、透明质酸含量异常等,同时常伴随瘙痒、疼痛等不适,这是因为神经末梢在瘢痕中变得敏感。

增生性瘢痕的发展阶段与表现

临床分期

- 增殖期:伤后1-3个月,瘢痕呈红色、隆起状态,处于快速生长阶段;

- 增殖期:伤后1-3个月,瘢痕呈红色、隆起状态,处于快速生长阶段;

- 减退期:6-12个月,颜色逐渐变淡,增生速度放缓;

- 成熟期:1年以上,质地变软,趋于稳定,但部分患者可能长期停留在增殖期,瘢痕持续明显。

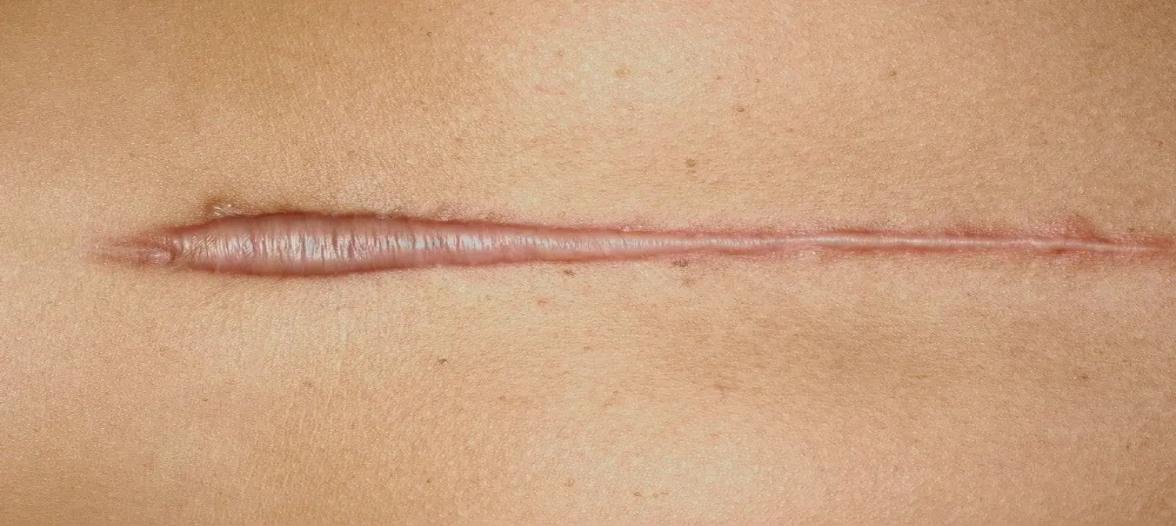

形态特征

典型的增生性瘢痕是突出皮肤表面的红色或紫色硬结,表面光滑,没有毛囊等正常皮肤结构,常像“蟹足”一样向周围延伸。它特别“偏爱”胸骨前、肩三角肌区等皮肤张力高的部位,若经常受到牵拉刺激,增生会更严重。

哪些因素会增加增生风险?

(原文未提及具体危险因素,此处补充常见因素供参考)

- 伤口深度:累及真皮层的创伤更易引发;

- 个人体质:有瘢痕体质者风险更高;

- 伤口情况:感染、异物残留或愈合时间过长的伤口;

- 部位差异:高张力部位如胸前、肩部更易出现;

- 年龄因素:青少年和青壮年代谢旺盛,增生可能性较大。

| 风险因素 | 发生机制 | 预防措施 |

| 皮肤损伤 | 真皮层损伤导致成纤维细胞过度增殖,胶原蛋白无序沉积 | 及时清创,使用生物敷料保持湿润环境 |

| 伤口感染 | 细菌感染延长炎症期,刺激TGF-β分泌促进肌成纤维细胞活化 | 规范消毒,必要时使用抗生素 |

| 遗传因素 | TGF-β信号通路基因突变导致成纤维细胞敏感性增高 | 基因筛查,高风险人群提前干预 |

| 局部张力 | 机械应力激活YAP/TAZ通路引起胶原代谢失衡 | 减张缝合,关节部位使用压力疗法 |

| 激素水平 | 雌激素促进成纤维细胞增殖,孕期瘢痕增生风险增加 | 避免孕期创伤,控制激素类药物使用 |

增生性瘢痕的干预方案

药物治疗

- 糖皮质激素注射:通过抑制成纤维细胞活性,减轻增生;

- 硅酮制剂外用:如硅酮霜、贴剂,可改善瘢痕保湿环境,抑制增生;

- 抗肿瘤药物局部应用:小剂量使用可抑制细胞增殖,需在医生指导下进行。

物理治疗

- 压力疗法:用定制弹力衣或绷带对瘢痕区施加20-30mmHg的持续压力,减少血流供应以抑制增生。需每天佩戴至少12小时,坚持6-12个月,对耳部、胸背部瘢痕效果明显;

- 激光治疗:脉冲染料激光(PDL)可针对性破坏瘢痕内血管,减轻红斑;点阵CO₂激光通过微剥脱刺激胶原重塑,一般需3-5次治疗,术后要严格防晒,避免色素异常;

- 冷冻治疗:用液氮冷冻破坏瘢痕组织微循环,促使胶原降解,适合小型瘢痕,但可能引发水疱或永久性色素脱失,需谨慎选择。

手术治疗

- 瘢痕切除+精细缝合:适合线性增生性瘢痕,通过Z成形术或W成形术改变皮肤张力方向,降低复发率。术后常需联合放疗或药物注射,防止再次增生;

- 皮瓣移植修复:针对大面积瘢痕挛缩导致功能障碍的情况,采用邻近或游离皮瓣覆盖创面。术前需评估供区损伤风险,术后要长期进行功能锻炼,恢复活动能力;

- 组织扩张术:在瘢痕周围埋置扩张器,通过渐进性注水让正常皮肤扩张,再替换瘢痕组织。疗程需2-3个月,适合头颈部修复,但存在感染或扩张器外露的风险。

需要注意的是,增生性瘢痕治疗后复发率较高,临床常联合多种方案,以降低复发风险。

如何预防增生性瘢痕?

- 伤口早期干预:创伤或手术后,及时进行专业清创和缝合,减少感染风险。在高风险部位(如胸、肩、关节处),可早期使用硅酮敷料或压力疗法,抑制瘢痕过度增生;

- 避免机械刺激:不要搔抓、摩擦瘢痕,穿宽松的棉质衣物,减少局部压力,防止瘢痕因反复刺激而增厚;

- 做好防晒与保湿:新生瘢痕对紫外线敏感,需使用SPF30+的物理防晒霜;每天涂抹含神经酰胺或透明质酸的无刺激保湿霜,维持皮肤屏障功能,助力瘢痕恢复。

通过科学的预防和干预,能有效减轻增生性瘢痕的影响,改善外观和功能。若发现瘢痕异常增生,建议尽早到正规医院皮肤科或整形外科就诊,制定个性化治疗方案。

渠县人民医院医学美容科:新门诊综合大楼4楼(体检中心背面)、13楼(住院病区)